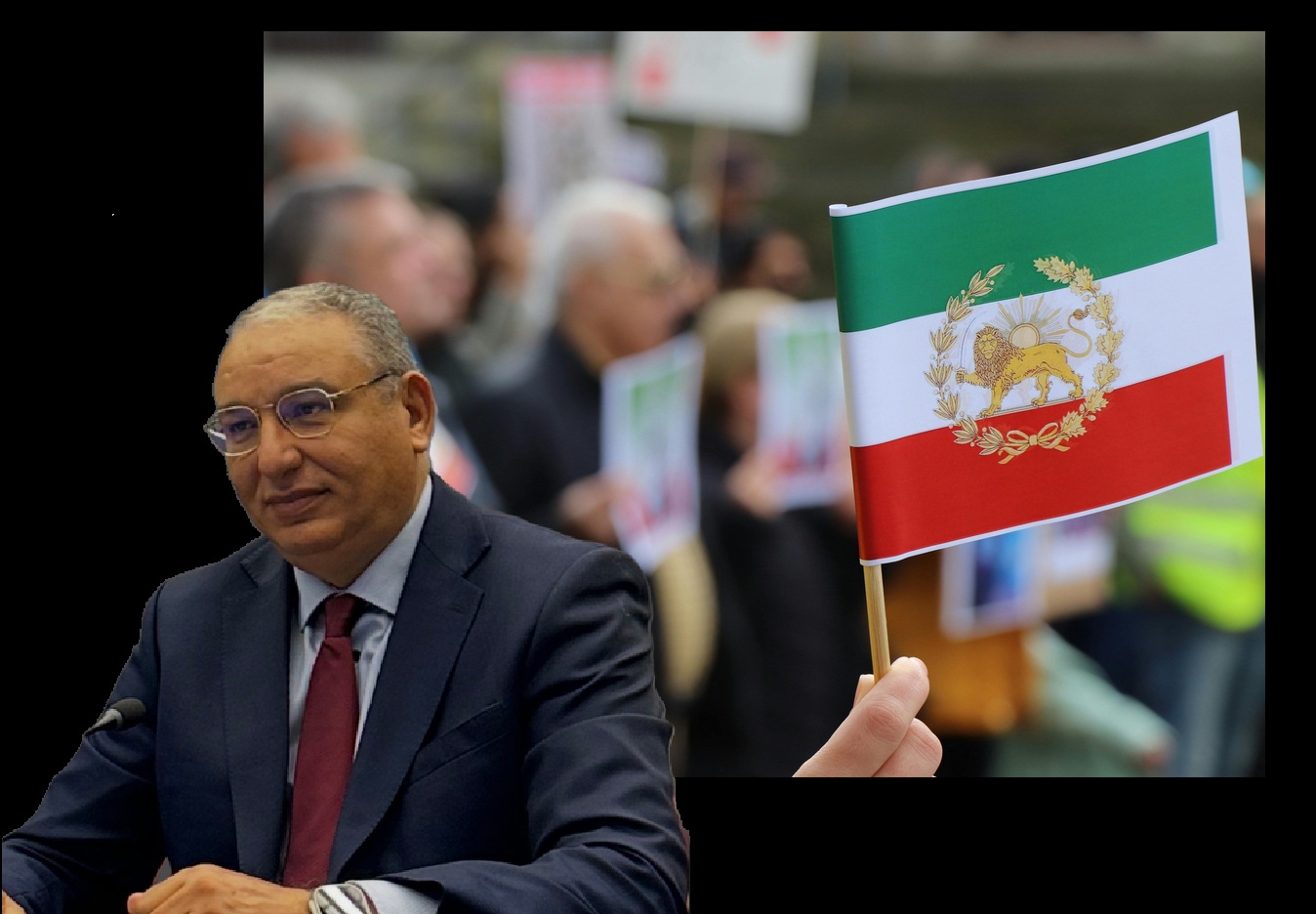

Par Abderrafie Hamdi (Rabat, Maroc)

Ce qui traverse aujourd’hui l’Iran dépasse largement le registre de la protestation sociale classique. Il ne s’agit ni d’un accès de colère collective, ni d’un épisode de plus dans une histoire cyclique de contestation. Nous sommes face à une séquence politique où plusieurs lignes de tension, longtemps contenues, convergent et produisent une rupture qualitative.

Dans le contexte iranien, la contestation ne se lit jamais uniquement à travers son ampleur. Elle se comprend surtout par le moment où elle surgit et par les espaces qu’elle investit. Longtemps, les mouvements de protestation ont suivi un schéma relativement stable : ils prenaient naissance dans les marges — villes périphériques, régions économiquement fragilisées — avant de se diffuser, parfois, vers la capitale. La dynamique actuelle rompt avec ce modèle. Téhéran n’est plus seulement un lieu de résonance, elle devient l’un des centres de la contestation. Lorsque la capitale cesse d’être un simple relais pour devenir un foyer actif, c’est que la crise a atteint le cœur du système politique et urbain.

Mais la transformation la plus significative n’est pas territoriale. Elle est sociale. Le mouvement ne se limite pas aux catégories traditionnellement associées à la protestation. Il implique un acteur historiquement lié à la stabilité : le bazar. En Iran, le bazar n’est pas un espace économique parmi d’autres. Il constitue une institution ancienne, un réseau de médiation, un régulateur informel entre l’État et la société. Son entrée dans la contestation ne relève pas d’une revendication sectorielle. Elle signale un désajustement plus profond.

Lorsque le bazar se mobilise, il ne s’agit pas d’un simple signal inflationniste. C’est l’indice d’une crise de confiance : l’économie « sociale », celle qui assure le quotidien, ne parvient plus à fonctionner dans un système verrouillé, dominé par des logiques de contrôle et de rente plutôt que par la production et la redistribution.

C’est à ce moment-là qu’intervient un second acteur, décisif pour la lecture politique du mouvement : les étudiants. Le passage par l’université n’est pas un détail de chronologie ; il est un changement de nature. Dès que les campus entrent dans la séquence, la contestation cesse d’être seulement économique ou corporatiste : elle acquiert une grammaire, des mots d’ordre, une capacité de diffusion et une endurance. Les étudiants ne sont pas uniquement une force numérique ; ils jouent, dans l’histoire iranienne, le rôle d’une chambre d’écho structurante. Ils transforment une irritation sociale en récit collectif, en reliant les difficultés du quotidien à une question plus vaste : celle du pouvoir, de sa légitimité et de ses priorités.

Cette articulation bazar–universités a un effet stratégique : elle ouvre la voie à la rue, non comme explosion spontanée, mais comme élargissement progressif. Dans ce type de configuration, la rue n’est plus le point de départ ; elle devient le moment où des colères jusque-là dispersées se reconnaissent une cause commune.

Cette lecture s’impose d’autant plus si l’on considère la structure réelle du pouvoir économique. Une part substantielle de l’économie iranienne — estimée autour de 35 % — échappe aux circuits gouvernementaux classiques. Elle est contrôlée par des structures sécuritaires et militaires, au premier rang desquelles le Corps des Gardiens de la Révolution. Il s’agit d’une économie opaque, largement soustraite aux mécanismes de régulation, de concurrence et de responsabilité politique. Dans ces conditions, les discours d’apaisement portés par le gouvernement civil apparaissent structurellement limités : l’exécutif administre, mais il ne gouverne pas pleinement.

Les leviers décisifs — économiques, sécuritaires et diplomatiques — se situent ailleurs. Cette dissociation nourrit une contradiction centrale : un langage officiel de modération coexiste avec un appareil de pouvoir fondé sur la dissuasion permanente et l’exception sécuritaire.

À cette recomposition sociale s’ajoute un changement notable dans le registre des slogans. Pour la première fois de manière explicite, la politique étrangère devient un objet de critique directe : des appels réclament la fin du financement de conflits extérieurs, au Yémen, au Liban ou en Syrie. Le déplacement est majeur. Ce qui était présenté comme une projection stratégique est désormais vécu comme un coût intérieur. La question n’est plus idéologique ; elle devient budgétaire et sociale : pourquoi investir hors des frontières lorsque le contrat social se délite à l’intérieur ?

Ce basculement s’accompagne d’un autre phénomène, plus discret mais déterminant : l’érosion de la peur. Le Corps des Gardiens, longtemps perçu comme l’ossature intangible du système, n’exerce plus le même effet dissuasif. Non parce que sa capacité répressive aurait disparu, mais parce que son image d’invulnérabilité a été entamée. Les opérations ciblées menées par Israël contre certains de ses cadres ont produit un impact psychologique durable. La peur ne disparaît pas ; elle cesse progressivement de structurer l’ordre politique.

Dans ce contexte, réduire la situation à une manipulation extérieure relève d’un raccourci commode. Les acteurs internationaux observent, exercent des pressions, profèrent des menaces. Mais ils ne fabriquent pas la contestation. Celle-ci est d’abord le produit d’injustices internes, d’inégalités persistantes et d’un blocage politique prolongé. Les protestataires, lisent avec lucidité l’environnement international mais ils savent que l’extérieur n’interviendra pas directement.

Sommes-nous à la veille d’un effondrement ? Rien ne permet de l’affirmer. Mais une chose est acquise : les instruments traditionnels de contrôle ne suffisent plus. Quand la capitale, le bazar, les universités et la rue entrent dans une même temporalité, la question n’est plus celle du retour au calme.

Elle devient plus fondamentale : comment un pouvoir qui ne tient plus par la peur peut-il encore produire du consentement ?